市報うんなん2015年4月号

雲南病院だより

作業療法士より「肩こりについて」

肩関節は、全身の関節のなかで、最も大きく自由に動きます。その分、構造が複雑で、様々な機能的トラブルを起こしやすく、そのうち最も多いのが「肩こり」です。首や肩の筋肉には常に10数kgの負担がかかっており、肩こりはそれら筋肉の緊張が続いている状態で、慢性化しやすく、肩周辺に不快な痛みや筋肉のこわばりなどを感じます。 今回は、肩のこりや痛みの予防、改善に有効な日常生活での工夫、気を付けることなどについてお話しします。

|

頭の重さ 6~7kg |

| 片腕の重さ 3~4kg |

- 姿勢、日常生活

猫背や背を反り過ぎたり、左右どちらかに偏ったような姿勢は避け、肩の力を抜き、適度に背筋を伸ばしましょう。腕を酷使する重労働や長時間の同じ姿勢の作業も控え、こまめな休憩、体操を行いましょう。十分な休息や睡眠、バランスのとれた食生活、規則正しい生活リズムも大事です。 - 横になるときや座るとき

痛みのある側を上にして横になります(図1)。大きめのクッションや枕などに腕の重みを預けると肩の負担が減ります。座る際は腕の重さが肩にかからないようクッション等を抱えます(図2)。

▲【図1:横になるとき】 痛みのある方を上にして横になる。クッションを抱いて腕の重みを預ける。背中側に丸めた布団などを当てると姿勢が安定する。

▲【図2:座るとき】 腕の重さが肩にかからないように大きめのクッションを置き、痛みのある側の腕を乗せる。 - 着替える

更衣動作では、衣服はかぶるタイプより前開きの服が着替えやすいです。着るときは痛みのある側の手から袖を通し、脱ぐときは痛みのない側の手から脱ぐようにします。 - 肩を温める、冷やさない

特に寒い時期は蒸しタオルやカイロ、肩掛けや衣類等で肩が冷えないようにします。入浴やシャワーでも意識して温めるようにしましょう。 - ストレスも肩こりの要因

ストレスをためないよう、自分なりのストレス発散やリラックスの方法を見つけましょう。意識的に深呼吸を行うのも効果的でしょう。

【こんな時は病院へ】

日常生活に支障をきたすような強い痛みや動きにくさ、手や腕がしびれる等こりや痛み以外の症状、転倒や打撲・無理な動作などをきっかけに痛みが出た場合などは受診しましょう。

診療放射線技師より「診療放射線技師」になるには

| 診療放射線技師になるためには、診療放射線技師国家試験に合格しなければなりません。 国家試験を受けるには、放射線技師の養成課程がある大学や短期大学、もしくは専門学校で所定の課程を学び修了する必要があります。(大学は4年、短期大学は3年、専門学校は3年または4年) 養成校は全国で短期大学や専門学校は15校、大学は25校ほどありますが、山陰には残念ながらありません。近いところでは大学が岡山県と広島県に1校ずつあり、短期大学は岡山県に1校あります。 |

|

| 高校 | ||

| ↓ | ↓ | ↓ |

| 大学 (4年) | 短期大学 (3年) | 専門学校 (3年又は4年) |

| ↓ | ↓ | ↓ |

| 診療放射線技師国家試験 | ||

| ↓ | ||

| 診療放射線技師 | ||

【入学してからと国家試験】

工学と医学の勉強が中心であり、理工学分野の基礎科目である電気工学、遠視工学、放射線物理学などと医学分野の解剖学や生理学、病理学を学びます。

国家試験は毎年2月末から3月初めにかけて実施され、合格発表は3月末に行われます。今年は2月26日に第67回目の国家試験が実施されました。

【主な就職先は】

一般的に病院・企業・教育機関などがありますが、医療機器を取り扱う会社に入り営業や開発部門で活躍したり、養成校の教壇に立つ講師になる技師もいます。 大部分は国立病院、地方の病院、民間病院や検診施設がおもな就職先です。【今後は】

医師や歯科医師以外で唯一放射線を扱うことのできる診療放射線技師は、病院を中心に需要があります。病院以外でも放射線機器メーカーの研究部門やアプリケーション開発部門でも益々重要なポジションを占めています。また最近では女性の診療放射線技師の募集が多く見受けられます。行政の啓発活動もありマンモグラフィ検査(※)を実施するにあたっては女性技師のほうがスムーズに行えるため需要が増えています。放射線関係の技術は日進月歩しています。医師が求めるより良い診療情報画像を提供していくため、知識とスキルを身につけていかなくてはならないと考えます。※マンモグラフィ検査・・・乳がんを診断する方法のひとつで、乳腺・乳房専用のレントゲン撮影検査

火災避難訓練を行いました!

2月28日に今年度2回目となる火災避難訓練を実施しました。

雲南消防本部・地元消防団・病院ボランティア「てごっ人(と)」の皆さんにも協力していただき、約170人の参加のもと訓練を行いました。例年の訓練は、院内の安全な場所(防火区画外)への避難に留まっていましたが、今回は大規模火災を想定し、避難スロープや担架を使って屋外(二次避難所)へ避難するところまで行いました。

避難訓練終了後の総評においては、消防団を代表して大東方面隊の妹尾裕司(せのお ゆうじ)隊長より「消防団としても大変貴重な体験ができた。職員の指示も的確だった。」との講評をいただきました。

その後、栄養管理科職員による炊出し訓練も行い、参加された皆さんに豚汁を試食していただいて訓練を終了しました。

当院では年2回の火災避難訓練と年1回の防災訓練を実施し、有事の際には患者さんが安全に避難等できるように心がけています。

1.対策本部の設置 |

2.火元発見し消火活動へ |

3.防火区画外への避難開始  |

4.防火区画外への避難完了  |

5.担架での屋外避難開始 |

6.避難スロープで屋外避難開始 |

7.屋外避難完了 |

8.ポンプ車到着 |

9.放水訓練 |

10.総 評 |

11.炊出し訓練 |

病院ボランティアの会「てごっ人(と)」小さな親切受賞

この度、病院ボランティアの会「てごっ人」の皆さんが、市民の方からの推薦により公益社団法人「小さな親切」運動本部から表彰を受けられました。

この表彰は、身近にある親切に感謝し表彰する活動で、親切な行為のモチベーションを高めるとともに思いやりのネットワークを広げていくことを目的としているものです。病院としても、毎日の正面玄関における患者さんの介助活動や、毎月の美化作業などで大変お世話になっているボランティアの皆さんの活動が、市民の皆様から評価され推薦をいただけたことは大変嬉しく思います。

この受賞をきっかけに、病院ボランティアの会の活動が、より多くの市民の皆様に認知していただけたらと思っています。

院内サロン ふれ愛

4月・5月の開催日

4月10日(金曜)・24日(金曜)

5月8日(金曜)・22日(金曜)

【時間】

午後1時30分から3時30分

【場所】

雲南市立病院 南棟2階 ドック検診室

お気軽にお越しください。

問い合わせは・・・雲南市立病院 保健推進課 電話0854-43-3602

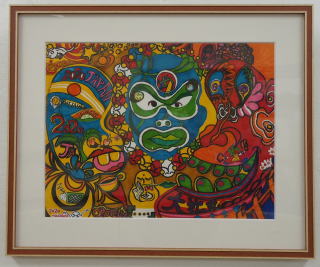

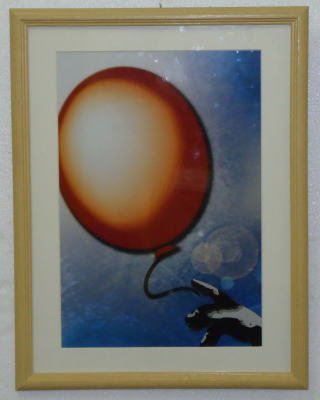

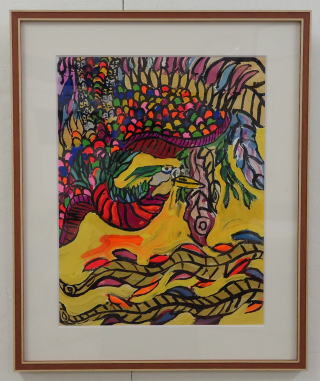

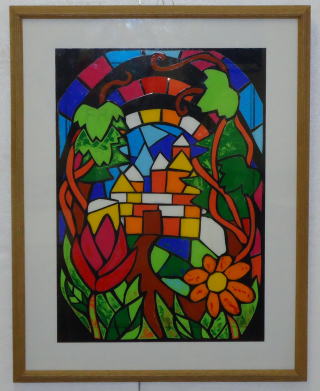

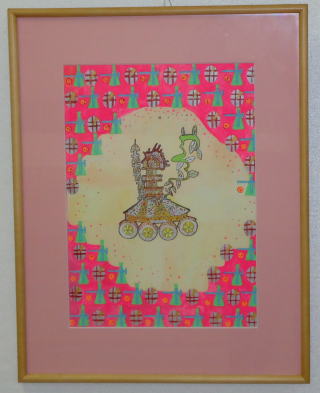

展示コーナーのご紹介

「障がい者アート展~NPO法人サポートセンターどりーむ~」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

妊娠・出産

妊娠・出産 子育て

子育て 学校・教育

学校・教育 結婚・離婚

結婚・離婚 住まい・引越し

住まい・引越し 就職・退職

就職・退職 高齢者・介護

高齢者・介護 お悔やみ

お悔やみ

利用者別メニューから探す

利用者別メニューから探す