| ふるさとウォッチング |

| |

11月6日 「楽しくスポーツ」モットーに

|

大東公園市民体育館でJ.F.A.キッズプログラムを取り入れた運動教室が開かれ小学生40人が参加。株式会社サンフレッチェ広島普及部長の山出久男さんを講師に鬼ごっこやボールを使ったゲームを楽しみました。 大東公園市民体育館でJ.F.A.キッズプログラムを取り入れた運動教室が開かれ小学生40人が参加。株式会社サンフレッチェ広島普及部長の山出久男さんを講師に鬼ごっこやボールを使ったゲームを楽しみました。

正方形のコートの四辺にゴールを置いたサッカーのミニゲームでは、自分のゴール以外の3カ所ならどこにシュートを撃っても良いというルール。4チーム各2人の子どもたちが、3つのボールを奪い合いながら得点を競いました。

※J.F.A.キッズプログラムとは、幼児期や小学校低中学年の子どもたちに、鬼ごっこなどの遊びの中から、運動能力の向上を図るよう考えられたトレーニングです。 |

| |

10月31日 地域で築く安全・安心

|

|

木次町三新塔地区で防災訓練が行われました。

午前9時、市から避難勧告が発令されると、地区住民およそ360人は隣近所で声をかけあい、近くの一時避難所へ一旦集合。そこから消防団員の誘導で指定避難所のチェリヴァホールへ向かいました。

避難訓練の後、消防隊員による救助訓練や炊き出しの実演を見学し、防災への気持ちを新たにしました。 |

| |

10月31日 たまごかけごはんを味わう

|

吉田総合センター周辺を会場に日本たまごかけごはんシンポジウムが開かれました。 吉田総合センター周辺を会場に日本たまごかけごはんシンポジウムが開かれました。

6回目を迎え、秋のイベントとしてすっかりおなじみとなった同シンポジウム。およそ1700人が来場し、無料のたまごかけごはん吟味会には長蛇の列ができました。振る舞われたのは炊きたての吉田町産の新米コシヒカリに全国から集まった卵やしょうゆ。来場者はお好みの一杯を盛りつけ、昔ながらの素朴な味を堪能しました。

このほか、青竹で器や箸を作ったり、エコろうそくでお絵かきしたりする体験コーナーやたまごに関する○×クイズ、米俵競争と盛りだくさんの1日でした。 |

| |

11月11日 核兵器のない世界へ

|

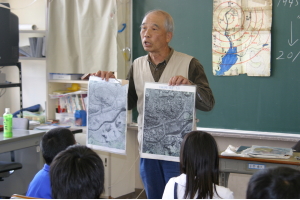

末永浩さんは原爆投下前と後の長崎市の写真を見比べながら

子どもたちに核兵器の恐ろしさを訴えました。 |

三刀屋町の鍋山・飯石両小学校と三刀屋中学校で被爆体験講和学習が行われ、子どもたちが戦争の恐ろしさに触れました。

各校を回り被爆体験を語ったのは長崎市平和推進協会会員の末永浩さん。「1945年8月9日、9歳の僕は1歳上の兄と、長崎市から30km離れた諫早市の祖父母の家にいました。数日後、爆心地からおよそ2kmの長崎市の実家に帰りました。窓やふすまは粉々に散り、屋根が吹き飛ばされて家の中から空が見えました。1発の原子爆弾で多くの人が死に、川には水を求めて人々が殺到しました。何もない焼け野原となった長崎のまちは、まさに地獄でした」。65年前の惨状を振り返る末永さんは、子どもたちに訴えました。「すべてを一瞬で奪い去る核兵器の恐ろしさを、僕たちは後世へ伝えていかなければなりません」。 |

| |

10月20日 動かない!しゃべらない!

|

三刀屋幼稚園で同園の園児56人が座禅に挑戦しました。 三刀屋幼稚園で同園の園児56人が座禅に挑戦しました。

この座禅体験は島根県が推進する「ふるまい向上プロジェクト」の一環として実施されたもの。園近くにある峯寺(三刀屋町給下)の副住職の松浦快遍さんに習って、子どもたちは向かい合って座り、静かに5分間を過ごしました。

園児の一人は「笑いそうになったけど我慢した」と初めての座禅の感想を話していました。 |

| |

10月17日 湖底に沈む故郷に別れ

|

尾原ダム建設事業に伴い移転した地区住民による「湛水前ウォーキング」が開催されました。 尾原ダム建設事業に伴い移転した地区住民による「湛水前ウォーキング」が開催されました。

来春のダム完成に向け11月から試験湛水が始まることから、雲南市尾原ダム三団地連絡協議会が企画。故郷が湖底に沈む前に最後のお別れをしようと、39世帯122人が参加しました。参加者はダム工事が始まってから立ち入ることができなかった故郷を散策したり、見納めになる風景をカメラに収めたりしていました。 |

| |

10月24日 第31回みとやっこまつり

|

三刀屋高校吹奏楽部の好演奏が会場に響きました |

| |

みんなで踊る、名物・梅が香音頭踊り |

| |

10月31日 第6回ななかまどフェスタ(吉田町)

|

世界が認めるフレア・バーテンダー界の貴公子 前田兄弟 |

| |

鋼戦隊ムラゲレンジャー参上! |

| |

11月7日 第28回きすきがっしょ祭り

|

元気に踊る木次幼稚園の園児たち 斐伊川さくら太鼓の迫力の演奏 |

| |

| |

| |